現在、東京都美術館でクリムト展が開催されています。

丁度良いタイミングなので、19世紀末から20世紀の初頭、混沌とした世紀末芸術の一躍を担ったウィーンの画家グスタフ・クリムトの生涯や作品を深堀りしていきます。

是非クリムト展を観る前に、予習としてご覧いただけたらと思います。

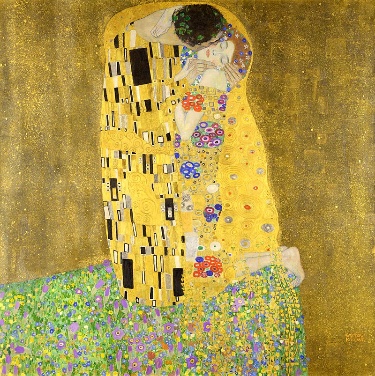

クリムトという名前を知らない方でもこちらの作品はどこかで見たことはあるでしょう。

グスタフ・クリムトは、華々しく、魅力的な絵を描いたウィーンの画家として世界的に知られています。

黄金様式と呼ばれるその優美な作品はどうやって生まれたのか、クリムトを知らない方にも優しく解説いたします。

当初は軽く書くつもりでしたが、書いてくうちにだんだん長くなり、最終的に物凄く長くなってしまいました。

長いですが、どうか最後までご覧下さい。

目次

1.クリムトが画家になるまで

2.ウィーン分離派

3.クリムトの容姿

4.黄金様式

5.弟子エゴン・シーレ

6.クリムトと女性

グスタフ・クリムトが画家になるまで

グスタフ・クリムトは1862年7月14日、ウィーンの町外れの小さな家に彫金職人(銅板画家)の父エルンストと母アンナとの間に生を受けました。

クリムトは、7人兄弟の2番目です。

ものすごい大家族ですね。

父は当時オーストラリア領だったハンガリーからウィーンに移住してきた貧しい金工職人だった為、家族はお金に苦労したようです。

「クリスマスの時でも家にはプレゼントはおろか、パンもなかった」。

と妹が残した事から、後にクリムトと芸術的な才能に恵まれていた弟のエルンストが画家として成功するまで、金銭的にかなり困窮していたようです。

金銭的に困窮していたグスタフ家ですが、1876年、息子の才能に気が付いていた父はクリムトを美術学校に入れます。

クリムトが14歳の頃です。

弟のエルンストは1年遅れで入学しました。

そこで美術学校の教授であった、装飾画家フェルディナント・ラウフベルガー(1829-1881)に絵を学びます。

2人は美術学校で絵を学びながら、肖像画を描いて、1枚6グルデンで売り売家計を助けていたようです。

6グルデンがどれくらいかというと、大体目安としては当時ウィーンのレストランの1食の食事代が1グルデン程度です。

まもなくラウフベルガーや画家の王と呼ばれたハンス・マカルトの仕事を手伝うようになります。

そして、存在感を発揮していたクリムトは工芸美術学校を卒業した後、弟のエルンスト、画家仲間のフランツ・マッチュと共に絵画制作の注文を取るための事務所「キュンストラー・カンパニー」を開設します。

早くから才能を開花させ、若干17歳にしてオーストラリア皇帝の銀婚式の装飾に携わったり、ウィーンのブルク劇場、美術史美術館などから大規模な注文が入るなど、まだ20代だったクリムトはロケットスタートをきります。

さらにラウフベルガーやマカルトが相次いで亡くなると、彼らの後継者として仕事を引き継ぎます。

ここまでかなり出世が早いですよね。

当時の時代背景にもクリムトは合っていたのでしょう。

この頃の作品がこちらです。

1883年「寓話」

クリムト、21歳頃の作品です。

1881年「タオルミーナ劇場」

クリムト26歳頃の作品、ブルク劇場北側の大階段に装飾された絵画です。

マカルトのアカデミックな作風を引き継ぎつつも衣服などに装飾的「象徴主義」的な傾向が現れ始めていますね。

ウィーン分離派

クリムトを語る上で外せない話があります。

それは「ウィーン分離派」についてです。

当時ウィーンの画壇はパリの影響もほとんど受けずに美術家組合を中心とした、保守的な傾向を保っていました。

そんな中クリムトは、ラファエル前派や印象派など諸外国の芸術に刺激を受けて1897年にウィーン分離派「キュンストラーハウス」を結成します。

キュンストラーハウスは直訳すると芸術家の家となりますが、団体と同時に建物もさします。

クリムトがリーダーで、他には、オットー・ワーグナー(1841-1918)やヨーゼフ・ホフマン(1870-1956)らが参加しています。

彼らは、アカデミックからの分離を表明、独自の展覧会を企画して活動を始めます。

これまでアカデミックを保守してきた、当時のウィーンの画壇からすると、衝撃的な事だったと推測できますね。

新しい事をやるにはそれなりの逆風があった事でしょう。

そんな逆風をもろともせず、第一回分離派展には、当時としては記録的な五万七千人の入場者があり、世間的にも商業的にも大成功だったようです。

しかし、その栄光は長く続きませんでした。

芸術における新時代の旗をかかげた分離派でしたが、彼らの革命は10年足らずで終わる事になりました。

それは、グループ内に不協和音が生じ1905年にはクリムトとその一派が脱退します。

これは、なんとなくわかる気がします。

僕も美術団体に属していますが、色々な事がありますから。

個人主義の傾向が強い芸術家の集まりですからね、まとまる事自体難しい事です。

僕も学生時代、毎回のように通知表に「協調性」を持ちましょうと書かれていました。

1894年「ある婦人の肖像」

1894年「座る少女」

こちらの2枚は、クリムト32歳頃の作品です。

クリムトが描く女性の肖像画は、本物よりも美しい事でモデルとなった女性たちから大人気でした。

ブルジョワ階級の女性達がこぞって注文していたようですよ。

クリムトの容姿

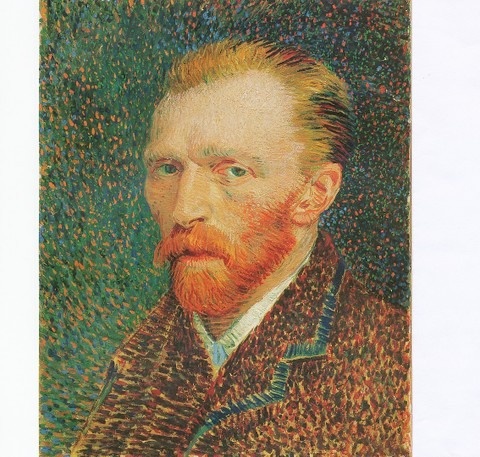

「私の自画像はない。絵の対象としては自分自身に興味がない。むしろ他人、特に女性、そして他の色々な現象に興味があるのだ」

クリムトの言葉です。

絵の対象として自分に全く興味が無かったクリムトは自画像を残していません。

一方、ゴッホ、レンブラント、ゴーギャンなど、かなりの数の自画像を描いていますね。

画家にとっての自画像とは、ただ単に自分をありのままキャンバスに閉じ込めるだけの行為ではなく、ある意味では精神的な自画像の場合が多いです。

しかしクリムトはあまりそれらには関心がなかったようです。

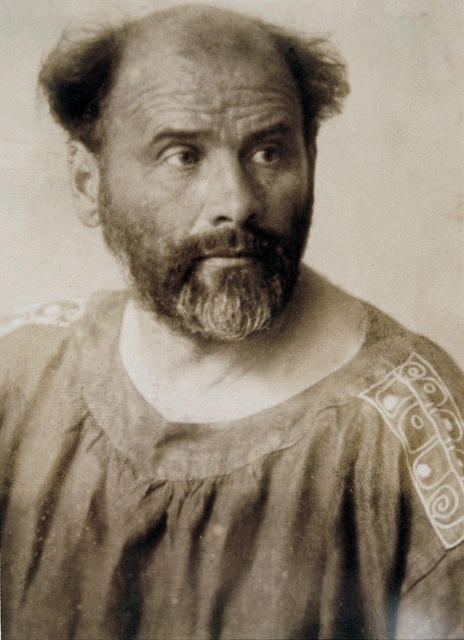

クリムトという名前を聞いて、またここまでクリムトに関して学んだ上でどんな容姿を想像いたしますか?

自画像が無いので肖像画はご紹介できないのですが、クリムトの同時代人の証言が残っております。

※写真はイメージです。

「活発で力に満ちた大柄な体格、雄牛のような頑丈な首、デューラーの描いたぺテロを思わせるどっしりした頭部。濃い髭でおおわれた日焼けした顔からのぞくその目は、まるで世間を忘れたかのように思い深げであった。それに加え、縮れた頭髪は、時に彼をパン(古代神話の森や野の精神的な半獣神)のように見せた。」

こんな風にも言われています。

※写真はイメージです。

「彼はずんぐりしていて、むしろ肥満ぎみであり、ホドラー(スイスの大画家)と喜んでレスリングをしただろう。陽気でぶっきらぼうな自然児のように振る舞い、船乗りのように日焼けし、強い顎の骨と良く動く小さな目を持っていた。」

「土の臭いをぷんぷんさせた、頑健な農民のよう。」

ウィーン的な優美で繊細な作品を生んだ画家とは思えないほど武骨ですね。

クリムトは作品からは想像も出来ないようなスポーツマンだったといいます。

創作活動の合間にはレスリングやフェンシングに興じ、休憩時間には円盤投げをしたり、ダンベルを振りかざして筋力アップに余念がなかったといいます。

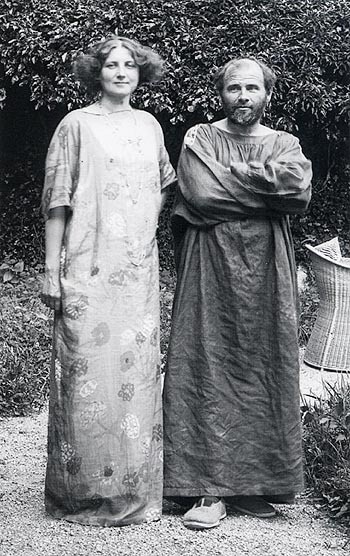

さて、ここまで引っ張りましたが、実はクリムトの写真が残っています。

クリムトはどんなお顔をしているのでしょう。

お待たせいたしました。

こちらです。

えぇと……顔ではなく髪型が気になります。

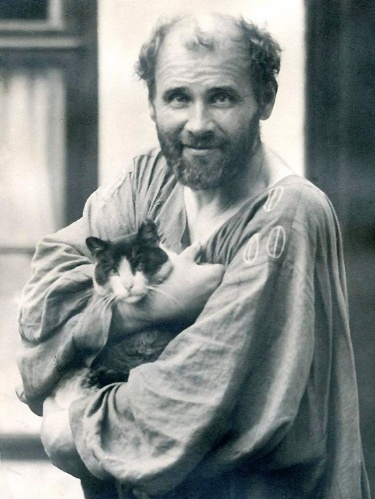

写真があります。

こちらです。

いやぁ、良い笑顔ですね。

その優しく猫を抱えるクリムトは、きっと優しい性格の持ち主だったのでしょう。

猫好きに悪い人はいません。

黄金様式

当時、パリなどで始まっていた日本ブーム(ジャポニスム)。クリムトも確実にこの影響を受けています。

クリムトが金箔を多様したこの時期は金の時代と呼ばれ、日本の琳派(りんぱ)の影響があるとされています。

この章ではクリムトの黄金様式の作品をまとめて解説します。

作品とともにご覧ください。

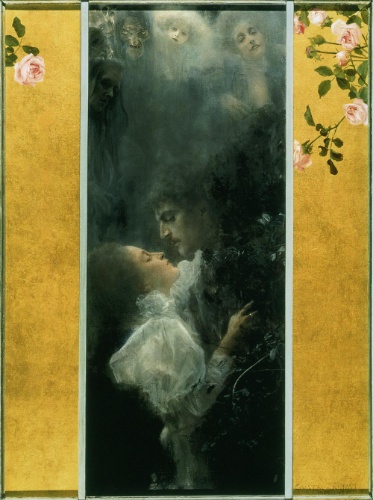

1895年「愛」

33歳頃の作品。抱擁する男女を、上から様々な人が眺めていますね。

額縁にかなり広めに余白を用いて、作品をよりいっそう劇的なものにしています。

金箔の使用には浮世絵などのジャポニスムやビザンチン文化の影響が見受けられます。

1901年「ベートーヴェン・フリーズ」

祝福される英雄を描いています。

右の男と女の抱擁があたかも永遠に続くかのような様が、フリーズの意味とも言われています。

1902年にこの作品が公開されたとき、そのあまりにも大胆かつ強烈な表現に、強い非難の嵐が起こったといいます。

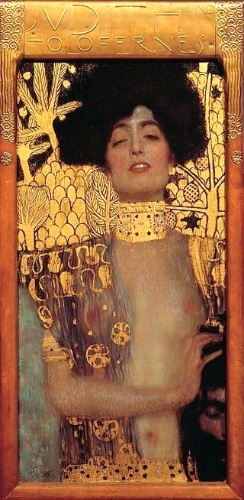

1901年「ユディトⅠ」

ユディトとは聖書において敵のホロフェルネスの首をはねた女性です。

クリムトの独自の解釈により女性は喜悦の表情で男の首を持っています。

1903年「人生は闘いなり(黄金の騎士)」

騎士はクリムト自身を表しているといわれています。

この作品実は日本の愛知県美術館が保有しています。

ご興味のある方は是非足をお運びください。

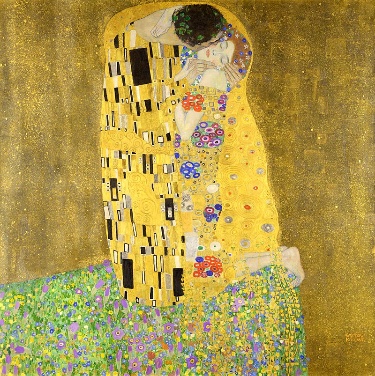

1908年「接吻」

冒頭でもご紹介しましたが、この作品は一度はどこかでご覧になったことがあるんではないでしょうか。

クリムト46歳頃の作品です。

クリムトの代表作として知られる作品です。

モデルはクリムトの恋人エミーリエ・フラーゲといわれています。

※エミーリエ・フラーゲに関しましてはクリムトと女性の章で詳しく解説しております。

弟子エゴン・シーレ

クリムトは、ウィーン世紀末芸術のリーダー的存在として、若い世代の才能を育てる事にも力を注いでいました。

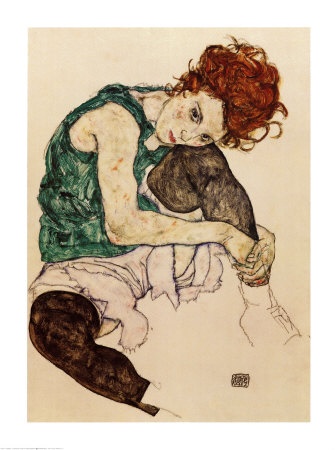

クリムトの弟子の中でも、飛び抜けた才能を認められたのが、エゴン・シーレです。

クリムトとエゴン・シーレの出会いは1907年と残っています。

当時45歳のクリムトと17歳のエゴン・シーレ。

画家志望だったシーレの絵を見たクリムトは、一目惚れしてシーレと親しく交流するようになったといい、生涯に渡り仲良くしていました。

クリムトの強い影響をうけ、シーレの描く作品にクリムトの影響を感じるようになっていきます。

シーレもクリムトに心酔していたのです。

クリムトは師として、弟子のシーレに絵画指導にとどまらず、様々な作品発表の場を与えました。

シーレはわずか28歳でスペイン風邪で亡くなっています。

1917年 エゴン・シーレ作「膝を高くあげて座る女」

慌ただしくウィーンの世紀末を駆け抜けた奇才シーレ。

その作品は今も尚、強烈な輝きをはなっています。

クリムトと女性

猫派のモリモリマッチョクリムトは女性にモテモテだったんじゃないかという話があります。

クリムトは生涯結婚はしませんでしたが、何人もの女性と同時期に浮名を流していたようです。

現代でいうチャラ男です。

女性の敵ですね。

クリムトの作品はジャンルとしては肖像画、風景画、神話画、寓意画などに分けれますが、人物を含む作品の場合、肖像画であれ、神話画であれ、クリムトにとって人物とは女性です。

初期の作品には、男性モデルを使った肖像画や【接吻】のように男女のカップルが登場するものも若干ありますが、全体とすれば、作品数的にも作品の中の役回りという点でもクリムトの芸術では、女性が圧倒的に優位であり、重要なモチーフであったと考えられます。

これからクリムトを取り巻く女性達をご紹介していきます。

彼女らをモデルに描いた作品と共にご覧下さい。

エミーリエ・フレーゲ(1874ー1952)

クリムトの弟のエルンストが1890年にエミーリエの妹ヘレーネと結婚を期に急接近!

1902年「エミーリエ・フレーゲの肖像」

この肖像画はエミーリエの為に描いた絵ですが、なぜかエミーリエはこれを気に入らず、仕方なくクリムトはウィーン市立歴史博物館に売却しました。

アルマ・マーラー(1879-1964)

ウィーンの有名な画家の娘として生まれた彼女は、母親が夫の死後、夫の弟子でクリムト共に親しかった画家のカール・モルと再婚したことで急接近!

アルマは自伝の中で「クリムトとともに私の最初の大きな愛が芽生えた。しかしその頃の私は音楽に熱中し、世事にうといぼんやりした子供に過ぎなかった」と記しています。

彼女は1902年、23歳の時19歳年上の作曲家グスタフ・マーラーと結婚してしまいます。

1911年マーラーと死別後、アルマは画家のココシュカと恋に落ちます。

1912年 ココシュカ作「アルマ・マーラーの肖像」

こちらはココシュカによる彼女の肖像画です。

1907年「ダナエ」

クリムト45歳頃の作品「ダナエ」ですが、この作品のモデルはアルマでは?という説もありますが決め手に乏しいです。

アデーレ・ブロッホ=バウアー

ユダヤ系の銀行頭取の娘で、アデーレの夫フェルディナントも銀行員であり、オーストラリア最大の精糖会社のオーナーでもあったが、クリムトに急接近!

アデーレとクリムトの関係は諸説ありますが、恋人関係であったことはほぼ間違いないと思います

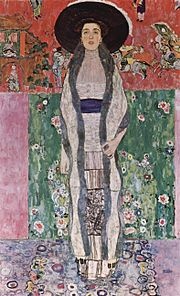

1907年「アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像Ⅰ」

1912年「アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像Ⅱ」

クリムトは彼女をモデルに2枚の作品を描いています。

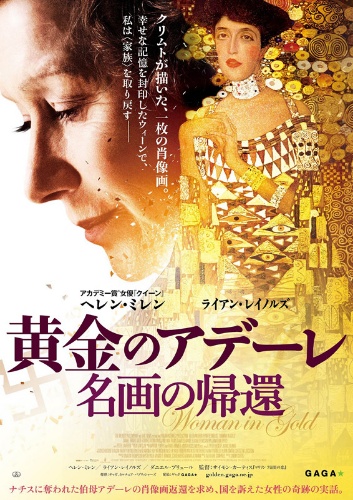

ナチスによって没収され、その後2006年に当時の史上最高値で売買された絵画です。(アデーレ・ブロッホ=バウアーⅠ)

琳派を思わせる金箔が美しいです。

彼女映画にもなっています。

ハンス・ベーラー

彼女の写真を探しましたが見つかりませんでした、ごめんなさい。

彼女はウィーンの名所のひとつだったカイザー・バーのオーナーの娘で、これまた裕福な家庭の出であった画家ハンス・ベーラーに急接近!

ハンス・ベーラーは生涯恋愛関係にあったといいます。

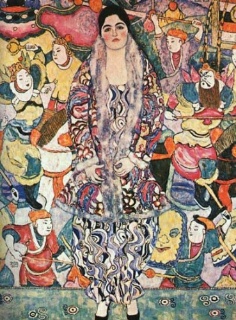

1916年「フリーデリケ・マリア・ベーアの肖像」

彼女の誕生日プレゼントとして、真珠の指輪か、クリムトによる彼女の肖像かどちらを選ぶか尋ねた時、フリーデリケは迷わず肖像画の方を希望してこの作品が生まれました。

クリムトすごいモテモテですね。

クリムトのアトリエにはモデルの女性がひっきりなしに来ていたそうなので、それらの女性と親しくなっていったのでしょう。

クリムトとエミーリエは二十年近く親密な付き合いをしていましたが、結果的には二人は結婚せずに、クリムトは生涯独身を通しました。

1918年1月11日、55歳のクリムトは脳卒中で倒れます。

回らない舌で彼はこう言ったといいます。

「エミーリエを呼んでくれ」

その発作から1ヶ月後クリムトは生涯を閉じます。

クリムトは前年に一編の詩を書き残しています。

潮に生える睡蓮よ

彼女は咲き誇って立っている

でも彼女の心には

美しい1人の男にまつわる哀しみがある。

最後に美術史家のハンス・ティーツェの言葉をご紹介いたします。

「クリムトはエミーリエを結婚によって幸福にするという責任をあえてとらなかった。自分が長年愛し続けた女性の特権として彼女にあたえたのは、苦しい死の床の自分の最後を看取らせることであった」。