はじめに

こちらのページでは、「グリザイユ技法とは何か?」から「実際にグリザイユ技法を使った作例」まで、見て下さっている方になるべく分かりやすく伝わるようにご説明したいと思いますので、どうかお付き合い下さい。

目次

1.グリザイユとは

2.固有色について

3.ミッキーでグリザイユを実践

グリザイユとは

グリザイユ(仏:Grisaille)は、西洋絵画の古典技法になります。

grisはフランス語で「灰色」を指します。

グリザイユ技法を使っていた有名な画家といえば、レンブラントですね。

レンブラントはグリザイユを使い、明暗の研究をしていたのでしょう。

その成果もあり、見事な油彩画を数多く残しております。

グリザイユは光を駆使した画家には重要な技法でした。フェルメールもグリザイユを活用していたようですよ。

★レンブラントに関してはレンブラント・ファン・レインの本をご覧下さい。

早速、グリザイユを実際にご紹介していきたいと思います。

グリザイユ技法とは色の要素を取り除いて、まず、明暗のみを描きます。

モノクロで描くという意味ではデッサンに似ていますね。

そのあとに色を乗せて描くというのが基本となります。

色の要素(固有色)と明暗の要素を切り離して考えられるので、これらを混同してしまう初心者の方には特にお薦めの技法となります。

前文で出た色の要素(固有色)についてですが、グリザイユを学ぶ上で最低限入れておいてほしい知識です。

絶対に必要ではありませんが知っておくと、グリザイユも頭に入りやすくなりますので「固有色」についてもご説明いたします。

固有色について

固有色とは、そのものが持つ色を差します。

つまり、リンゴなら赤、バナナなら黄色といった具合です。

先程も触れましたが、固有色と明暗の要素を一緒に考えるのは、初心者の方には困難です。

デッサンの知識があれば、理解も早いですが、当教室のように、子供に教えるのは大変難しい事です。

リンゴを描く場合、固有色が赤だから、赤で塗る。

これだと立体感のないリンゴになってしまいますね。

明暗を意識しないイラストならそれでも問題ありませんが、明暗(影)を使い表現する西洋絵画ではそうもいきません。

下章からは、実際にグリザイユを使った作例をご紹介していきます。

ここまで、知識を入れた方なら割りとすんなり頭に入るはずです。

グリザイユ技法を実践

ここからは実際にモチーフを使って、グリザイユをご紹介していきます。

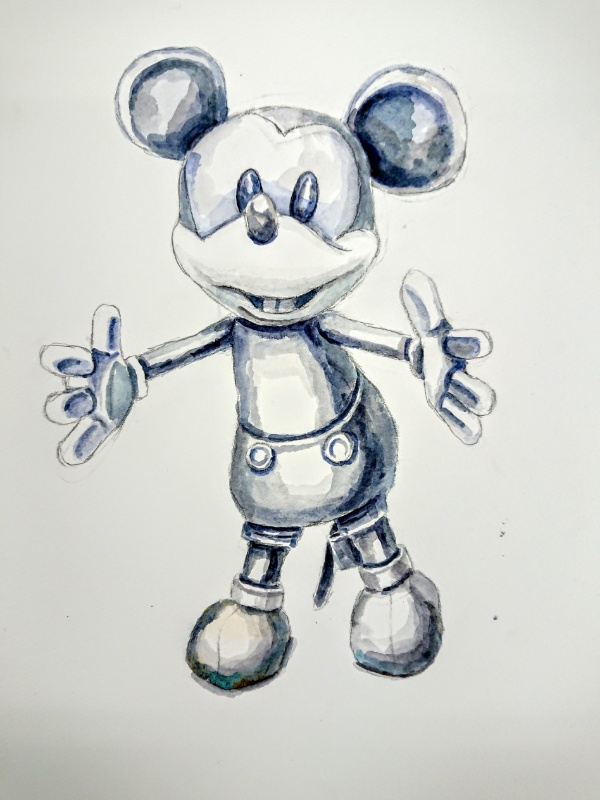

こちらをご覧下さい。

今回のモチーフは、ミッキーのぬいぐるみになります。

言わずもがな、ミッキーは、ディズニーの大人気キャラクターですね。

皆大好きなミッキーですが、今回モチーフに使ったのは、まず固有色が分かりやすい点があります。

また、子供達の集中が続くようにと配慮して考えました。

ちょうど教室で東京ディズニーランドへ行った直後だったというのも影響しているかもしれませんが、今回子供達にグリザイユを教えるにあたり、最適なモチーフだと思います。

★詳しくは東京ディズニーランドをご覧ください。

さて、ミッキーの固有色は何色になるでしょう。

黒、白、赤、黄ですね。

これらは一旦忘れます。

忘れるのが難しければ、とりあえず頭の隅に置いておいて下さい。

生徒様の絵と共に進んでいきましょう。

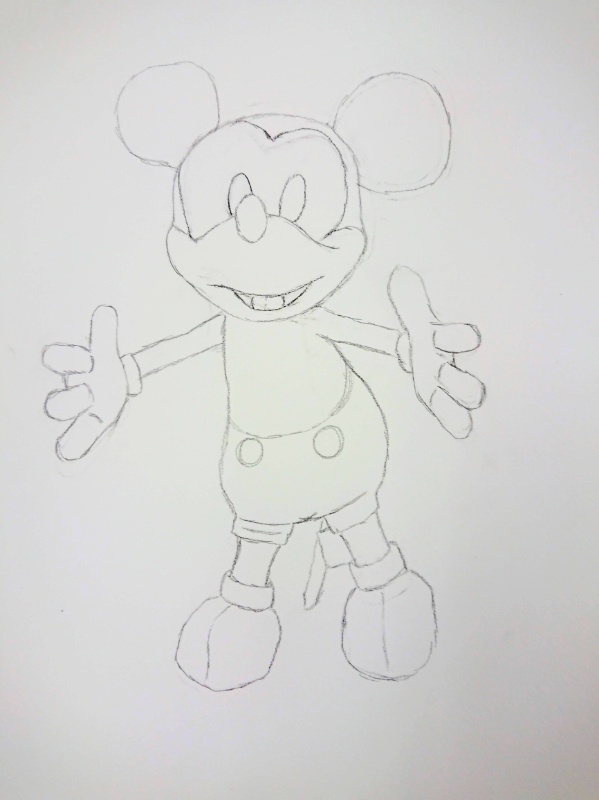

こちらは下描きをしたミッキーになります。

この下描きにグリザイユを行っていきます。

グリザイユは、デッサンの要領で塗っていきます。

絵の具でデッサンをしているような感覚です。

紙の白い部分を残しながら、暗くなる場所から塗っていくのがポイントです。

白を使っても良いのですが、水彩紙の場合は、1番白いのは、紙の白です。

つまり絵の具の白よりも紙の白の方が明るい為、紙の白を残しながら塗った方があとあと都合が良いのです。

水彩は、暗くするのは簡単ですが明るくするのは至難の技なのです。

それを踏まえて、しっかりとデッサンを意識しながら、塗っていきましょう。

無彩色で塗るのが基本的なグリザイユですが、黒猫の美術教室では、黒は使いません。

主に茶系と青系の混色で、色味のある黒を使います。

今回はウルトラマリンとバーントアンバーの混色で、グリザイユを行いたいと思います。

ウルトラマリンとバーントアンバーを混色するとこんな感じになります。

若干青味が感じられる黒が出来ましたね。

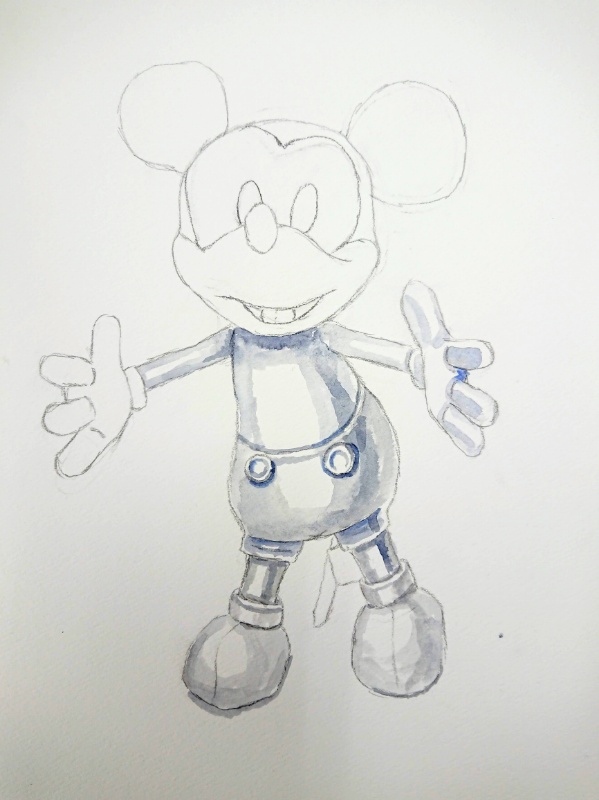

では、デッサンの要領で塗っていきましょう。

デッサンの要領で絵の具を乗せていきます。

あまり一気に暗くしてしまうと、後々都合が悪いので、徐々に慎重にがポイントです。

本当ですと、パーツごとに塗るのでは無くて全体を見て暗くなる場所を基準に進めていくと良いのですが、子供達に指導する上で難しい事もあり、下の方から進めていきました。

デッサンでは下の方が暗くなるので、ある意味ではこれも正解ではあります。

こんな感じになりました。

単純に黒を使っていないので、ブルーや茶を感じる事が出来ますね。

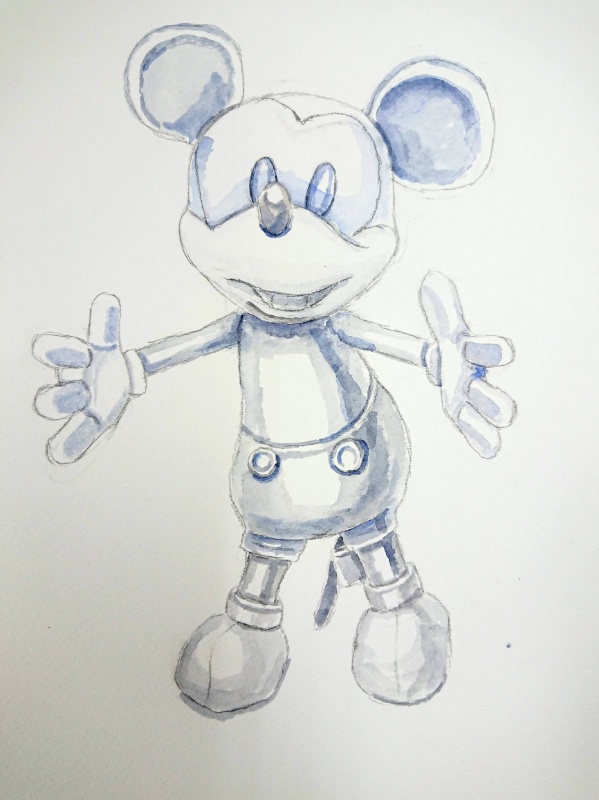

さらに描き進めていきましょう。

特に、形の変わる場所、着いている場所、厚さ等、デッサンをする上で重要な要素を考えて、塗り進めていきます。

ミッキーの固有色は考えないようにしてください。

ここまで来ると大分様になってきました。

子供達は、鉄のミッキーだ!と言っていました。

まだ、陰影の幅が足りませんね、もう少し描いてみましょう。

このグリザイユの段階で、しっかり陰影を表現出来ていれば、後々固有色を乗せる時に、とても楽になります。

しかし、肩に力が入り過ぎるのは良くありませんので、あくまで気楽に、デッサンのイメージで。

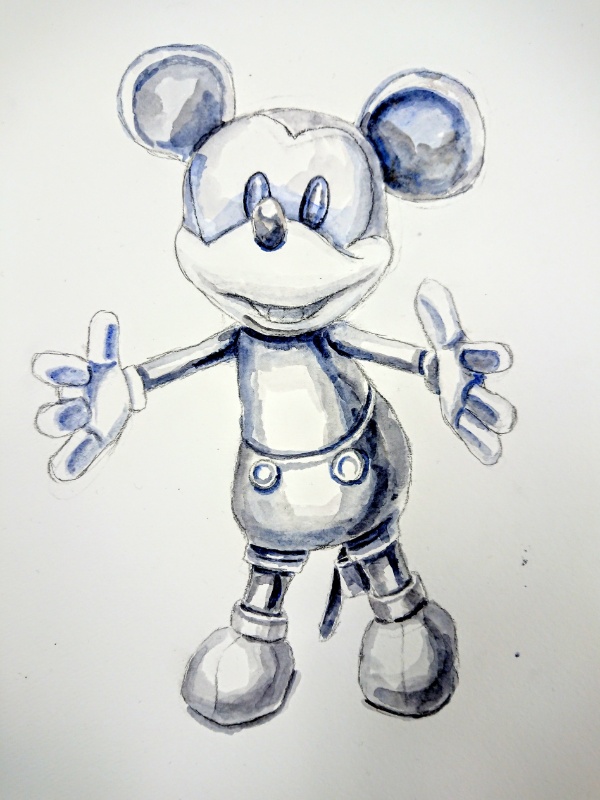

はい、グリザイユ完成です。

しっかり明暗を表現出来ています。

グリザイユはやり過ぎると後々固有色を乗せた時に色が濁りすぎたり、綺麗に発色しなかったりと不具合が生じます。

今回は水彩紙に描いているので尚更です。

グリザイユはあまりやり過ぎず、適度にやるのが難しいですが、これは数をこなせば自分で終わり所を見つけられるようになりますので、繰り返し訓練する事が大切です。

グリザイユはここまでとなります。この後はミッキーの固有色を塗ります。

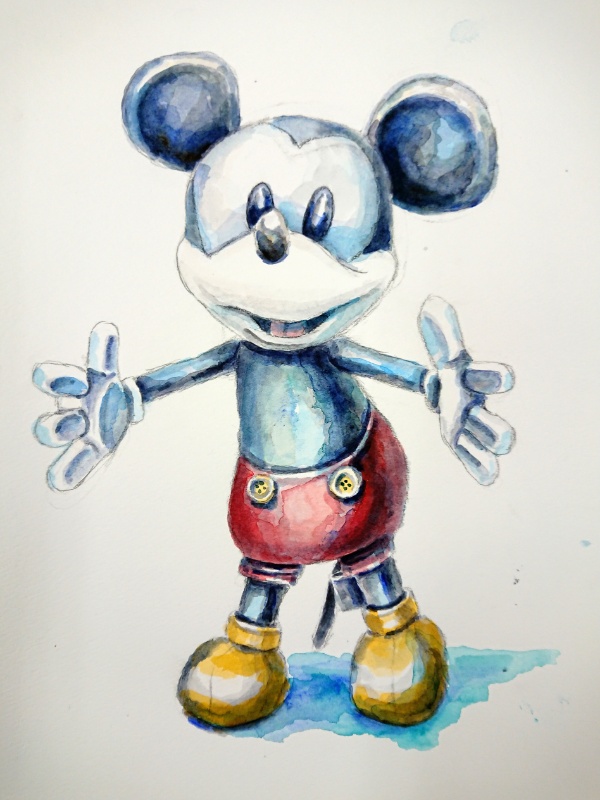

ミッキーに固有色を塗ろう

もう明暗の要素は出来ていますので、とてもシンプルに考えられます。

実際に固有色を塗っていきましょう。

あまり、筆を強く使うと、せっかくのグリザイユが滲んだり、剥がれたりしますので、薄くサッとかけるイメージです。

こんな感じです。

どんどん色をかけていきましょう。

注意点は、明暗の要素は完成しているとはいえ全く意識しないのは、駄目です。

あくまでデッサンは常に考えるようにします。

特に今回は水彩画ですので、可能な限り白は使わないようにしていきます。

ある程度の固有色がつきましたら描き込みの作業です。

必要があれば、先程グリザイユで行った明暗を描きます。

既に1度グリザイユをしているので、明暗の表現はわかっているはずです。

ミッキー完成です。

デッサン的でありながら、しっかり明暗を表現出来ていて、立体感があるミッキーに仕上がりました。

今回はあくまでも水彩画という事で、極力、白を使いませんでした。

※生徒様によっては必要最低限使っています。

しかし、絶対に使っていけない訳ではありません。

描き込む作品なら、当然白を使って描いた方がより完成度の高い作品になるでしょう。

その辺りは、ケースバイケースで対応していくのが良いと思います。

今回子供達は初めてグリザイユ技法を使いミッキーを描きました。

最初は子供達にはグリザイユは不評かな…と考えておりましたが、実際にやってみたら、とても好評でした。

これは、僕にとっては嬉しい誤算です。

子供達は色の要素、明暗の要素を別に考えられるので楽だったのかもしれません。

しばらく、違うモチーフでもグリザイユをしてみたいと思います。

グリザイユ技法いかがでしたでしょうか。

難しい技法ですが、やってみると意外と出来たりします。

生徒様は忘れちゃったら、この「グリザイユ技法の本」を見て復習しましょう。

その他の方々も是非チャレンジしてみて下さい。

特に、デッサン的な絵画、光を追及したい方にもお薦めの技法です。